Vita lunga sì, ma…

Chi, impegnato in un’attività banalissima come lavarsi i denti, si è mai chiesto “Cosa sta facendo il mio cervello?”. Inizia con questa provocazione il webinar “Longevità 4.0 – Neuroscienze e Intelligenza Artificiale per il Futuro dell’Invecchiamento” (qui il link al video integrale) organizzato dall’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum il 3 luglio scorso e concepito come un’esplorazione multidisciplinare dei nuovi orizzonti dell’età avanzata, con un focus privilegiato sulla salute cerebrale, l’invecchiamento attivo e le prospettive di una longevità di qualità. Ecco i temi principali discussi in quell’occasione.

La longevità umana è oggi al centro del dibattito scientifico, etico e sociale, anche grazie ai recenti sviluppi nelle neuroscienze. A tal proposito, il 24 marzo scorso il Vaticano ha organizzato un evento dedicato in modo specifico a questo tema, il primo Vatican Longevity Summit. In quell’occasione, Papa Francesco ha sottolineato l’importanza di promuovere una vita lunga e degna per tutti.

Da sempre il concetto di longevità si è concentrato sul primo aggettivo usato dal pontefice: lunga. La definizione stessa di longevità ha proprio questo significato, “vivere a lungo”. Grazie al progresso scientifico, che ha subìto un’impennata negli ultimi due secoli, già a partire dal 1840 l’aspettativa di vita media è aumentata di circa 2,5 anni per ogni decade. Ciononostante, un grosso studio sull’andamento demografico nei paesi sviluppati ha dimostrato che la curva della longevità ha ormai raggiunto un appiattimento, come se si fosse già arrivati al massimo delle proprie potenzialità in termini di durata della vita. Molto probabilmente non riusciremo mai a sfondare il tetto dei famosi 122 anni e 164 giorni, la vita più lunga registrata nella storia, un record da guinness dei primati raggiunto solo dalla francese Jeanne Calment (1875-1997). Il motivo è molto semplice: la nostra stessa biologia ce lo impedisce, non siamo programmati per vivere in eterno. Ad esempio, è stato calcolato che, se riuscissimo addirittura ad azzerare la mortalità per tumore, potremmo aumentare l’aspettativa di vita di soli 3 anni, non di più, un risultato alquanto deludente se si pensa che il cancro è ai primi posti nella classifica delle patologie mortali.

Forse allora occorre focalizzarsi meglio sul secondo aggettivo menzionato da Papa Francesco: degna. Longevità significa davvero solo “tanti anni vissuti” o implica qualcosa di più? Per risultare un successo, una vita più lunga deve anche essere migliore in termini qualitativi, in questo senso “degna”. La scienza della longevità non deve quindi perdere tempo dietro ai profeti della vita eterna ma concentrarsi sullo stile di vita in salute perché altrimenti la tendenza è vivere più a lungo, ma da malati cronici, fenomeno che purtroppo stiamo iniziando a percepire negli ultimi anni. La definizione di longevità deve quindi essere rimodulata anche in senso qualitativo: come dice il motto del monaco e saggista Enzo Bianchi, bisogna “aggiungere vita ai giorni, non giorni alla vita”.

Il cervello come capitale umano

Già negli anni ’80, James Fries, professore alla facoltà di medicina della Stanford University School of Medicine, aveva proposto la teoria della “compressione della morbidità”, una sfida per la salute pubblica. In poche parole, se si riesce a posticipare l’insorgenza delle patologie croniche nel corso della vita, il periodo di malattia può essere compresso in un periodo più breve. Questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso la prevenzione e lo screening. La prima impedisce o almeno ritarda l’insorgenza dell’infermità, il secondo ne permette una diagnosi e verosimilmente anche un trattamento precoce prima di un’evoluzione in senso ancora più patologico. Il concetto di prevenzione, tuttavia, è stato quasi sempre applicato alle patologie in un certo senso più “fisiche”. Non ci stupiamo se ci dicono di tenere sotto controllo la pressione, camminare di più o avere una dieta sana, perché l’attenzione è stata sempre concentrata sulle malattie cardiovascolari, sui tumori o sui disturbi metabolici come il diabete. Molto meno si è fatto nel campo delle neuroscienze e soprattutto della mente. Si torna così alla provocazione iniziale: conosciamo il nostro cervello abbastanza da prendercene cura quando siamo ancora in tempo? Questo aspetto è fondamentale in un circolo vizioso in cui l’allungamento della vita è spesso accompagnato da patologie neurodegenerative che sono strettamente legate all’invecchiamento stesso, come il decadimento cognitivo, la demenza senile in generale o malattie più definite come il morbo di Alzheimer. In questo senso è necessario proteggere, allenare, curare (proprio come i nostri denti!) anche il nostro cervello.

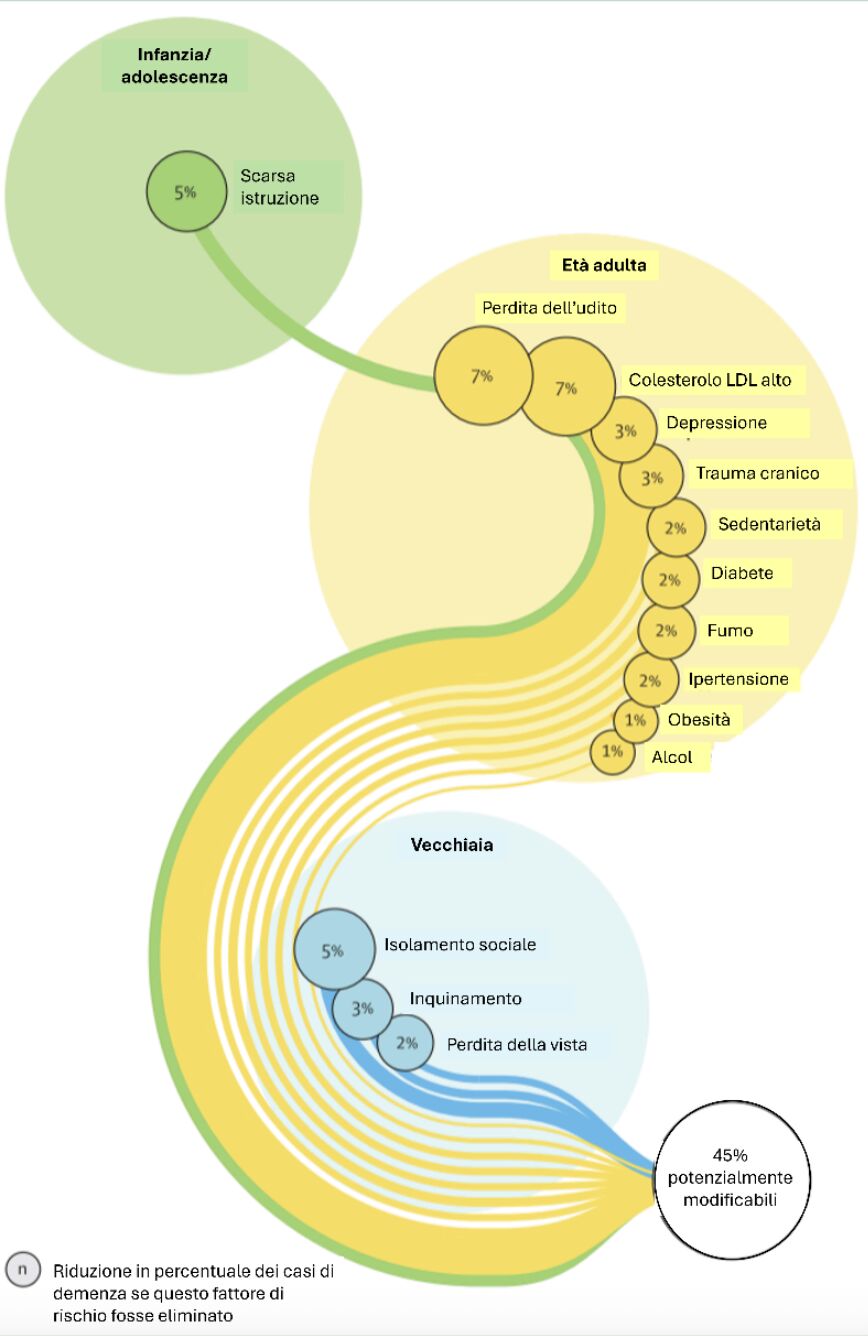

L’attenzione a questo organo cognitivo sta finalmente iniziando a crescere, anche all’interno di alcune istituzioni internazionali. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, che aveva già definito il concetto olistico di salute nel 1948, ha voluto dare una definizione a tutto tondo anche della salute del cervello, uno stato in cui ogni individuo può realizzare e ottimizzare il proprio potenziale cognitivo, socio-emotivo, psicologico e comportamentale in varie situazioni della vita. Il concetto di cervello si spinge quindi ben oltre un semplice insieme di neuroni interconnessi e coinvolge anche gli aspetti psicologici e interpersonali, superando la troppo netta divisione tra malattie neurologiche e salute mentale. Non a caso, la solitudine è annoverata tra i 12 fattori di rischio proposti dalla Commissione di Lancet, una famosa rivista scientifica, e alcuni studi hanno persino dimostrato una relazione inversa tra le difficoltà relazionali e la lunghezza del DNA, che, tra l’altro, è correlata alla durata di vita di un soggetto. Tutti noi abbiamo lo stesso limite di volte, circa 60, in cui una nostra cellula si può dividere generandone una nuova. Si chiama limite di Hayflick ed è correlato alla lunghezza della regione telomerica alla fine dei cromosomi. Con le divisioni il telomero si accorcia e, se non ripristinato, genera cellule di qualità inferiore, più vecchie, accrescendo così l’età biologica, un fenomeno promosso da tutti gli stimoli di stress provenienti dall’ambiente esterno, alcuni dei quali non ci immagineremmo neanche come fattori di rischio. Come era già stato fatto per il cancro, la comunità scientifica ha definito dei segni distintivi anche per le malattie neurodegenerative, che includono, tra l’altro, le alterazioni del sonno, il livello di istruzione e la depressione, segno che ci si sta spostando da un’ottica centrata sui classici fattori di rischio metabolici o ambientali (dieta, sedentarietà, fumo, inquinamento) a una visione ben più ampia che include anche la salute mentale e sociale.

Immagine modificata da Livingston et al., Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission.

Nasce così il concetto di “brain capital”, cioè del cervello come capitale umano, anche e forse soprattutto in senso economico. Nell’organizzazione di una nazione, ciò di cui abbiamo bisogno è di una brain economy, un’economia dove i cervelli delle persone costituiscono una richiesta ineludibile, un capitale che può contribuire all’economia del paese in modo attivo, fornendo risorse intellettuali che, per essere all’altezza, devono necessariamente essere in salute. È la somma di cervelli sani a rappresentare la vera ricchezza, o “capitale cervello”, di uno stato “illuminato” e in linea con le esigenze contemporanee e con l’attuale situazione di “policrisi”, un termine usato da alcuni autori per indicare la generale instabilità politica, economica e di relazioni internazionali che si sta verificando negli ultimi tempi.

Agire per un cervello in salute

Alcune nazioni si sono già mosse in questa direzione, e non solo in Europa. L’Accademia Europea di Neurologia (EAN) ha lanciato la proposta di una vera e propria missione a lungo termine, la Brain Health Mission (Missione per la Salute del Cervello), il cui obiettivo è la promozione dell’educazione, della ricerca scientifica e il coinvolgimento di politici e portatori di interessi a livello internazionale allo scopo comune di proteggere e favorire il “capitale cervello”. Tra le varie attività, questa campagna ha incluso un’interessante iniziativa rivolta ai bambini in età scolare: descrivere attraverso video, disegni, canzoni, testi o altri mezzi tutto ciò che può contribuire alla salute mentale. Si è aggiudicata il primo premio una classe che ha presentato un video in cui alcuni alunni, travestiti da fattori di rischio che potrebbero minacciare la salute mentale, come il fumo o l’alcol, cercano di sfuggire alla “polizia della salute mentale”, rappresentata da altri coetanei mascherati per l’occasione. Lo scopo del progetto è partire da zero, dalla prima infanzia, per rendere i cittadini da subito consapevoli dell’importanza del cervello come capitale umano.

In ambito extra-europeo, il Camerun ha appena firmato la Dichiarazione di Yaoundé, un documento programmatico in cui è stata stilata una lista di azioni da intraprendere nel prossimo futuro in ambiti che spaziano dalla salute pubblica all’economia, dall’educazione alla politica, dall’ambiente alle nuove tecnologie, sempre allo scopo di una ”economia del cervello” a livello globale. Un messaggio forte considerando che proviene da una delle regioni più povere del mondo, che ha appunto deciso di puntare sul proprio capitale umano, sulle sue intelligenze, piuttosto che su risorse materiali. Meno altisonante ma comunque degna di nota è stata invece la decisione del governo di Singapore di spostare in avanti di un’ora l’inizio delle scuole per permettere agli studenti di dormire di più e iniziare la giornata scolastica più riposati. Un cambiamento non da poco, dal momento che ha necessariamente comportato anche lo spostamento dell’orario di ingresso lavorativo dei genitori! Come già ricordato, i disturbi del sonno compaiono tra i principali fattori che mettono a repentaglio la salute mentale e in questo senso la politica di Singapore si è dimostrata lungimirante. Non avendo particolari ricchezze naturali, lo stato ha deciso di investire su quelle intellettuali, è stata la giustificazione dei politici.

Un’altra interessante iniziativa, questa volta italiana, è la campagna Fast Heroes, lanciata in alcune scuole primarie per educare i bambini a riconoscere nei loro nonni i primi sintomi dell’ictus, seconda causa principale di morte e terza causa principale di invalidità nel mondo occidentale. Purtroppo, la maggior parte dei soggetti colpiti da ischemia cerebrale arriva in ospedale quando ormai è troppo tardi. La consapevolezza dei segni e dei sintomi di ictus già tra i più piccoli, che spesso trascorrono molto tempo proprio con i nonni, potrebbe contribuire a fornire un trattamento efficace al momento più opportuno, riducendo drasticamente l’impatto di questo evento cardiovascolare sulla persona, sulla famiglia, ma anche sull’intera società, considerando anche il lato economico di un soggetto invalido per il sistema sanitario nazionale.

Conoscere prima per agire prima… che sia troppo tardi

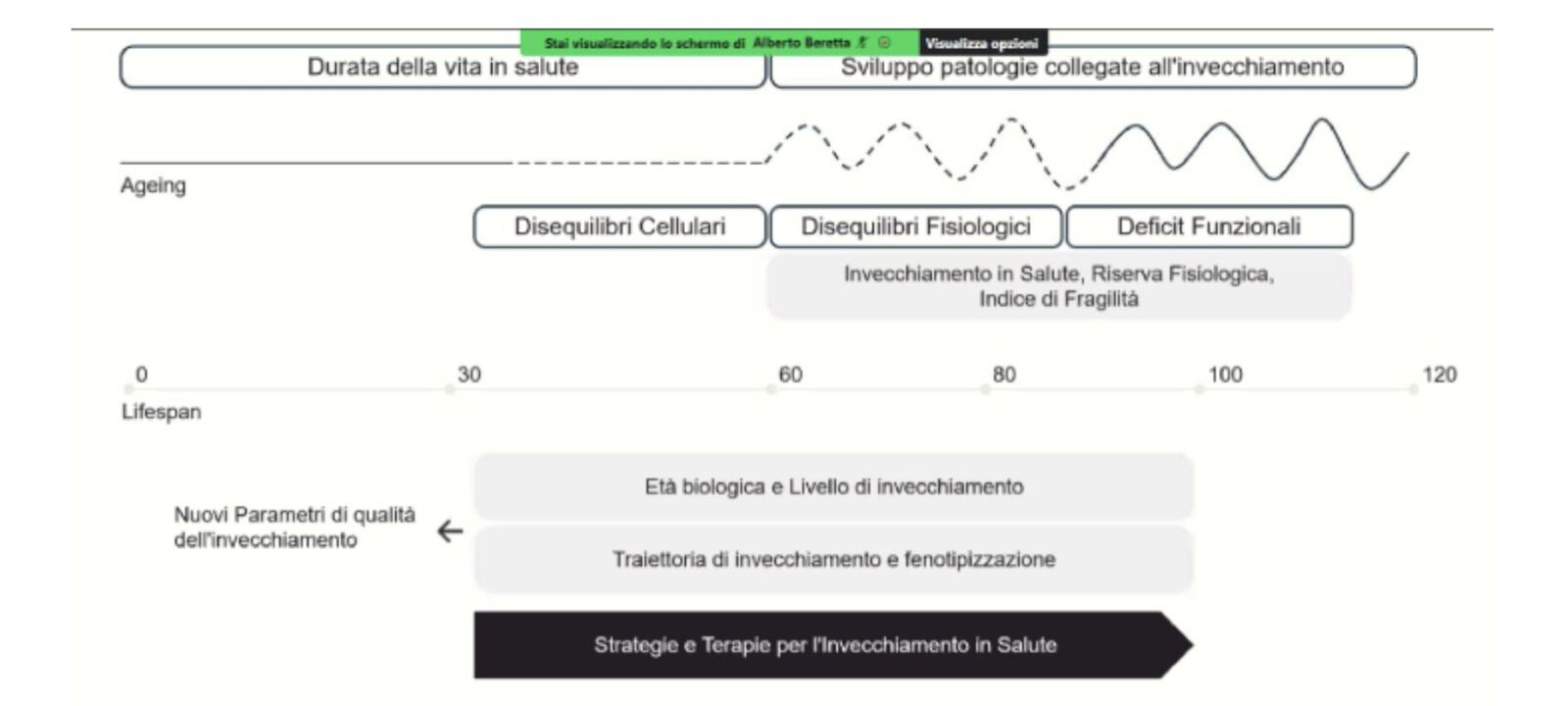

La maggior parte delle patologie che ci affligge dopo i 60 anni, incluse quelle neurodegenerative, ha un periodo di incubazione molto lungo. Le alterazioni iniziano già a partire dai 35 anni, ma all’inizio sono semplicemente degli squilibri cellulari che non si traducono in danni e segni o sintomi apparenti. Solo con l’inizio della terza età compaiono le prime avvisaglie che qualcosa non va, ma spesso ormai è troppo tardi per intervenire se non con un trattamento di supporto che potrà forse rallentare la progressione della patologia ma non potrà mai essere completamente curativo.

In un’ottica di “economia del cervello”, la sfida è proprio quella di conoscere a fondo i meccanismi alla base delle malattie neurodegenerative e intervenire molto prima sugli squilibri cellulari, un’allettante scommessa. La scienza ha identificato una decina di meccanismi chiave coinvolti nell’invecchiamento cellulare:

- instabilità dei geni

- alterazione della comunicazione intercellulare

- esaurimento delle cellule staminali

- senescenza cellulare

- disfunzione mitocondriale

- alterazione della sensibilità ai nutrienti

- perdita della proteostasi

- alterazioni epigenetiche

- accorciamento dei telomeri.

Tra questi, due sono particolarmente degni di approfondimento e hanno suscitato particolare interesse nel mondo scientifico negli ultimi anni. Il primo è la proteostasi, un meccanismo complesso che permette alle cellule di disfarsi delle proteine “fatte male”. Quando perdono la loro forma classica, le proteine possono accumularsi e danneggiare la cellula e l’incapacità di eliminarle è uno dei meccanismi di invecchiamento neuronale. È ciò che si verifica, ad esempio, nella malattia di Alzheimer, caratterizzata dall’accumulo di proteina Beta-amiloide nello spazio extracellulare e di proteina tau all’interno dei neuroni, che a lungo andare determinano la degenerazione neuronale responsabile del decadimento cognitivo.

L’altro campo che sta andando di moda nel mondo scientifico è l’epigenetica, ovvero lo studio dei cambiamenti nell’espressione genica che avvengono in risposta a stimoli esterni senza che si verifichino alterazioni nella sequenza del DNA. Se fino a poche decadi fa si era abituati al fatto che una modifica del fenotipo di una cellula, cioè del suo aspetto esteriore, fosse necessariamente legata a un’alterazione del suo patrimonio genetico, oggi sappiamo che anche il modo in cui i geni vengono espressi può alterare le caratteristiche cellulari. L’ambiente in cui viviamo e le nostre abitudini possono influenzare l’attività dei nostri geni, accendendoli o spegnendoli, senza modificare il codice genetico sottostante. Questa peculiare relazione tra ambiente esterno ed espressione genica potrebbe essere alla base del nesso tra lo stato di benessere mentale o le relazioni sociali e l’incidenza di malattie neurodegenerative.

Oltre a una diversa modalità di espressione genica, chi vive a lungo sembra poterlo fare perché è nato sotto una buona stella e possiede un corredo genetico che lo rende unico e più fortunato in termini di longevità. Studi sui centenari hanno dimostrato che, in questa popolazione, c’è una genetica diversa, un patrimonio genetico particolare che permette di tenere in ordine molto meglio il loro DNA attraverso meccanismi di riparazione e di allarme. I centenari hanno anche un sistema immunitario meglio funzionante, ad esempio conservano una buona capacità di produrre continuamente nuovi linfociti al contrario della maggior parte degli anziani che invece tende ad avere una produzione di cellule del sangue (o emopoiesi) sbilanciata con il progredire dell’età, fenomeno che li rende più esposti a infezioni e meno capaci di contrastarle.

C’è sicuramente ancora molto da imparare e serve farlo anche piuttosto in fretta. Fortunatamente, lo sviluppo delle tecnologie ci può venire in aiuto, ad esempio attraverso algoritmi per la profilazione dell’età biologica, che non sempre coincide con quella cronologica che compare sulla carta di identità. Tra i test già validati, si può nominare l’orologio di Horvath, una misura dell’invecchiamento dell’intero organismo che si basa sulla valutazione dei processi epigenetici e che è stata poi estesa da un gruppo di ricercatori della Stanford University. Si tratta di un metodo alternativo per misurare l’età biologica di 11 organi/tessuti (tessuto adiposo, arterie, cervello, cuore, cellule e tessuti del sistema immunitario, intestino, rene, fegato, polmone, muscoli e pancreas) attraverso analisi di proteomica e metabolomica (discipline che studiano le proteine e il metabolismo delle cellule), rese possibili grazie ai recenti sviluppi tecnologici. Informandoci sulla vera età del nostro organismo, questo orologio potrebbe individuare determinate disfunzioni prima ancora che si manifestino i sintomi e suggerire nuovi bersagli terapeutici.

In un momento storico in cui il denaro può diventare completamente virtuale (vedi i bitcoin), forse non è così difficile immaginare che anche il cervello può essere considerato alla stregua di una banconota, un vero e proprio capitale umano, una risorsa immensa e potenzialmente inesauribile, a patto che lo si mantenga in salute. La sfida, quindi, è il prendersi cura del proprio cervello con la stessa attenzione che di solito si riserva al nostro cuore: pensare il nostro cervello, conoscerlo, dedicarsi ad esso costantemente in un’ottica di prevenzione: un concetto da tenere ben presente ogni volta che si fa una passeggiata rilassante o si ascolta un brano musicale a cui si è particolarmente affezionati, tutte attività che stimolano e mantengono la mente in costante attività: non si tratta di un lusso o di un semplice passatempo, ma di un dovere!

Riferimenti bibliografici

- Boon P, Lescrauwaet E, Aleksovska K, et al. A strategic neurological research agenda for Europe: Towards clinically relevant and patient-centred neurological research priorities. Eur J Neurol. 2024;31(3). doi:10.1111/ENE.16171

- Caporali S, Russo S, Leist M, Wirtz PH, Amelio I. Interplay between genes and social environment: from epigenetics to precision medicine. Cell Death Discov 2025 111. 2025;11(1):1-3. doi:10.1038/s41420-025-02580-z

- Chua N. Stagger start times so upper primary, secondary school students can sleep more: Jamus Lim – Mothership.SG – News from Singapore, Asia and around the world. Mothership. Published September 22, 2022. Accessed July 6, 2025.

- Fast Heroes. Informazioni. Accessed July 6, 2025.

- Fries JF. Fries 1980, Aging, natural death, and the compression of morbidity. N Engl J Med. 1980;300(3):130-135.

- Horvath S. DNA methylation age of human tissues and cell types. Genome Biol. 2013;14(10):R115. doi:10.1186/GB-2013-14-10-R115,

- Livingston G, Huntley J, Liu KY, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. Lancet. 2024;404(10452):572-628. doi:10.1016/S0140-6736(24)01296-0/ASSET/D1108F30-439B-4C88-9F6A-76BBD4D472D7/MAIN.ASSETS/GR6.JPG

- Njamnshi AK, Fame Ndongo J, Ngoh Ngoh F, et al. African leadership in brain diplomacy: The Yaoundé declaration advances the global brain economy playbook for better brain health. Neuroscience. 2025;577:161-174. doi:10.1016/J.NEUROSCIENCE.2025.04.032

- Rentscher KE, Carroll JE, Mitchell C. Psychosocial stressors and telomere length: A current review of the science. Annu Rev Public Health. 2019;41:223-245. doi:10.1146/ANNUREV-PUBLHEALTH-040119-094239,

- Rentscher KE, Klopack ET, Crimmins EM, Seeman TE, Cole SW, Carroll JE. Social Relationships and Epigenetic Aging in Older Adulthood: Results from the Health and Retirement Study. Brain Behav Immun. 2023;114:359. doi:10.1016/J.BBI.2023.09.001

- SoLongevity Research. L’orologio di Horvath, il primo orologio biologico “universale”. SoLongevity. doi:10.1186/GB-2013-14-10-R115

- Vaupel JW, Villavicencio F, Bergeron-Boucher MP. Demographic perspectives on the rise of longevity. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021;118(9):e2019536118. doi:10.1073/PNAS.2019536118/ASSET/45D38D87-C28B-4975-B475-4B527501071F/ASSETS/IMAGES/LARGE/PNAS.2019536118FIG05.JPG

- Yashin AI, Ukraintseva S V., Akushevich I V., Arbeev KG, Kulminski A, Akushevich L. Trade-off between cancer and aging: What role do other diseases play? Evidence from experimental and human population studies. Mech Ageing Dev. 2008;130(1-2):104. doi:10.1016/J.MAD.2008.03.006