Negli ultimi anni, i PFAS — acronimo di composti per‑ e polifluoroalchilici — sono stati definiti da più parti come “l’amianto del terzo millennio”. Questa definizione non è retorica: le analogie con la tragedia sanitaria dell’amianto sono numerose e inquietanti.

Cosa sono i PFAS?

I PFAS sono una vasta classe che comprende molte migliaia di sostanze sintetiche utilizzate fin dagli anni ’40 grazie alla loro resistenza a calore, acqua, grasso e agenti chimici. Si trovano in pentole antiaderenti, tessuti impermeabili, imballaggi alimentari, schiume antincendio e cosmetici vari. Sono soprannominati “forever chemicals” proprio perché persistono indefinitamente nell’ambiente e nel nostro organismo. Per distruggerli occorre una temperatura superiore ai 1000°C e pertanto solo pochi termovalorizzatori, quelli riservati a rifiuti speciali e sanitari, riescono a distruggerli completamente.

I PFAS sono onnipresenti nei comparti ambientali a causa del loro ampio utilizzo in una varietà di prodotti e processi industriali e di consumo. L’ampia esposizione umana ai PFAS presenti in acqua, cibo, cosmetici e aria, unita alla lunga persistenza ambientale e alle emivite biologiche molto lunghe (anni) di alcuni PFAS, hanno portato alla presenza di PFAS misurabili nel sangue di quasi tutta la popolazione nei paesi sviluppati, con effetti sulla salute segnalati a livello globale. A causa della loro persistenza, i PFAS si accumulano ciclicamente nell’ambiente e negli esseri viventi tramite biomagnificazione. Sono stati rilevati in acque potabili, alimenti, latte materno, sangue, placenta e tessuti umani in tutta Europa, compresa l’Italia. In particolare, in alcune aree fortemente industrializzate, come la pianura padana, si riscontrano contaminazioni significative delle falde acquifere.

Conoscenze attuali sulla tossicità dei PFAS negli esseri umani

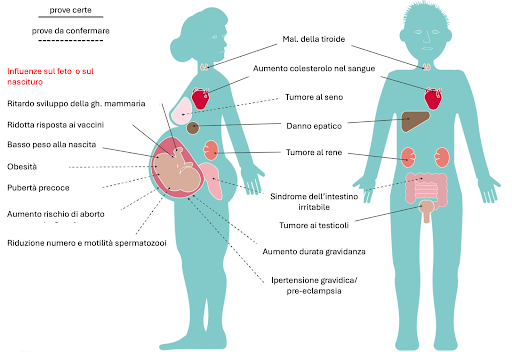

Come altre sostanze chimiche, i PFAS sono potenzialmente in grado di produrre un’ampia gamma di effetti avversi sulla salute a seconda delle circostanze dell’esposizione (entità, durata e via di esposizione, ecc.) e dei fattori associati agli individui esposti (ad esempio, età, sesso, etnia, stato di salute e predisposizione genetica). Gli aspetti da considerare quando si stabiliscono gli effetti sulla salute di maggiore preoccupazione sono 1) gli effetti per i quali le prove sono più forti e 2) gli effetti per i quali il potenziale impatto è maggiore. Nella figura 1 è proposto uno schema grafico dei possibili effetti dei PFAS sulla salute, tratti da studi sperimentali e umani.

Figura 1 – Effetti delle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) sulla salute umana. Immagine tratta e tradotta da: https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1002741 Fonti originali per la composizione di questa figura: https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/ohat/pfoa_pfos/pfoa_pfosmonograph_508.pdf http://www.c8sciencepanel.org/pdfs/Probable_Link_C8_Thyroid_30Jul2012.pdf https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31829531/ https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1306615 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0890623809000409?via%3Dihub

Da una attenta lettura della figura 1, si può notare che i PFAS agiscono come interferenti endocrini, cioè come sostanze in grado di alterare l’attività degli ormoni, causando grossi problemi a livello della fertilità maschile e femminile, della gravidanza (con ripercussioni sul feto) e del metabolismo in generale, con particolare riferimento all’ipercolesterolemia e all’obesità. Anche la densità minerale ossea può essere minata dalla presenza di queste sostanze.

Inoltre, i PFAS sono in grado di esercitare effetti nocivi a lungo termine, provocando infiammazione cronica, che può sfociare nella genesi di tumori al rene, al fegato e all’intestino.

Un dato particolarmente preoccupante è che se una donna in gravidanza si espone ai PFAS, il nascituro avrà maggior probabilità di incorrere in deficit di sviluppo, debolezza scheletrica e obesità. Nella vita adulta i figli di madri esposte ai PFAS potrebbero soffrire di varie forme di infertilità.

PFAS e invecchiamento

Un recentissimo lavoro del 2024 (Zhao Z et al., 2024) ha condotto un’analisi trasversale di uno studio nazionale che ha coinvolto 14.865 adulti negli Stati Uniti, provenienti da 8 cicli di indagine NHANES dal 2003 al 2018, per indagare le associazioni tra i composti PFAS nel siero e l’invecchiamento biologico. Modelli lineari generalizzati hanno mostrato che una maggiore esposizione umana ai PFAS era associata a un invecchiamento biologico accelerato. È importante sottolineare che l’esposizione umana ad alcuni PFAS, con livello rilevato (superiore a 0,10 ng/mL), è stata associata a una accelerazione dell’invecchiamento biologico variabile tra i 3,3 e i 14,9 anni, a seconda della sostanza considerata. L’analisi ha suggerito che la proteina C-reattiva, uno dei biomarcatori dell’infiammazione, potrebbe svolgere un ruolo di mediatore nell’invecchiamento biologico accelerato indotto da PFAS. In sintesi, questo studio suggerisce che gli effetti dei PFAS sull’accelerazione dell’invecchiamento biologico dovrebbero destare preoccupazione e che dovrebbero essere avviati più progetti per valutare il loro impatto negativo sulla salute umana.

Cosa fa la Ricerca Scientifica?

Fino a poco tempo fa, erano stati condotti pochi studi sui meccanismi d’azione per gli effetti dei PFAS, in particolare per gli effetti critici, come l’immunosoppressione e la tossicità sullo sviluppo, e da PFAS diversi da PFOS (acido perfluorottano solfonico) e PFOA (acido perfluoroottanoico). La capacità di vari PFAS di interagire con il metabolismo lipidico e modificarlo è, tuttavia, un’ipotesi assai probabile. Altri presunti eventi molecolari chiave o di innesco per i PFAS, oltre all’attivazione del recettore nucleare, includono l’inibizione delle giunzioni comunicanti (gap junctions) che interrompono la comunicazione cellula-cellula, la disfunzione mitocondriale, l’interferenza del legame proteico, la ripartizione nei doppi strati lipidici, lo stress ossidativo, l’alterazione dell’omeostasi del calcio e l’attivazione inappropriata dei segnali molecolari che controllano le funzioni cellulari. Molti di questi effetti sono coerenti con un’azione aspecifica dei PFAS sulla membrana lipidica cellulare. Tuttavia, questi eventi alternativi non dispongono di solide prove a supporto di un ruolo fisiopatologico specifico nei molteplici effetti dei PFAS. Pertanto, una migliore caratterizzazione dei meccanismi d’azione per le tossicità dei PFAS rimane un’importante area di ricerca futura, necessaria per migliorare la nostra comprensione degli impatti dei PFAS sulla salute umana.

Il problema maggiore è l’elevatissimo numero di molecole classificate come PFAS, che possono avere meccanismi d’azione anche molto diversi tra loro. Quando si tratta di determinare quali PFAS debbano essere considerati prioritari per ulteriori test, le sostanze chimiche sono troppe, anche in una sola sottoclasse, per gli approcci tradizionali. Numerose metodologie creative e ad alto rendimento sono in fase di sviluppo e sperimentazione per fornire dati preziosi sui PFAS senza dati sulla tossicità.

A causa della loro presenza ubiquitaria, i PFAS hanno un alto potenziale di generare modelli di esposizione complessi. Pertanto la ricerca deve poter considerare miscele di PFAS e non i singoli componenti. Le comunità con programmi di monitoraggio delle acque che segnalano le concentrazioni di PFAS hanno dimostrato di essere esposte a miscele di PFAS. Questa miscela può provenire da una o più fonti puntuali che rilasciano molteplici PFAS e/o sottoprodotti di PFAS nell’aria e nell’acqua. Tuttavia, è noto che numerose altre fonti di PFAS influenzano l’esposizione di una comunità alle miscele di PFAS, come il percolato di una discarica, il riciclaggio dei fanghi di depurazione e la contaminazione da schiuma antincendio che possono interessare le falde di acqua potabile. Anche gli imballaggi alimentari o i prodotti per la salute e la bellezza possono partecipare alla costituzione di una miscela.

Sono in corso discussioni sulla possibilità di affrontare il problema dei PFAS utilizzando un approccio basato sulla potenza relativa o sul fattore di equivalenza tossica. Le sostanze potrebbero essere raggruppate in base alle caratteristiche di bioaccumulo e persistenza (tossicocinetica), funzione (biologia), target molecolare o somiglianza strutturale.

Riassunto degli effetti sulla salute dei PFAS

- Cancerogenicità: il PFOA è stato classificato come cancerogeno certo per l’uomo (gruppo 1) e il PFOS come possibilmente cancerogeno (gruppo 2B) dall’IARC. Per altre molecole del gruppo, sono in corso studi.

- Disturbi epatici: alterazioni degli enzimi e danni al fegato.

- Disfunzioni endocrine e riproduttive: infertilità, ridotta crescita del feto e neonati più piccoli, aumentata incidenza di diabete gestazionale e malattie tiroidee.

- Effetti sul sistema immunitario: riduzione della risposta ai vaccini, maggiore suscettibilità a infezioni e malattie autoimmuni.

- Colesterolo alto e dislipidemia: correlata ad un aumento dei livelli di lipidi saturi e del colesterolo LDL nel sangue.

- Rischi respiratori: infiammazione polmonare, stress ossidativo, possibile potenziamento dell’azione di altri cancerogeni come l’amianto, connesse a mesotelioma e tumori del polmone.

- Effetti multipli da esposizione multipla: l’esposizione combinata a più PFAS (cocktail effect) può determinare effetti più gravi di quelli di esposizioni isolate.

Perché i PFAS sono detti “il nuovo amianto”?

- Diffusione silente e capillare: come l’amianto un tempo, anche i PFAS sono stati usati in centinaia di prodotti di consumo, spesso senza informare la popolazione dei rischi.

- Lunghi tempi di latenza e contaminazione invisibile: pian piano emergono effetti sanitari solo dopo anni di esposizione prolungata.

- Contenziosi legali globali: analogamente all’amianto, si accumulano cause legali contro importanti aziende chimiche per mancata trasparenza e contaminazione ambientale e rischio sanitario.

Situazione normativa

La situazione è sotto attenta osservazione sia da parte della Commissione Europea, che dei singoli governi nazionali e può variare con grande rapidità. In Europa, la Strategia Chimica della Commissione Europea mira a vietare i PFAS come classe unica, e la Francia ha già approvato il divieto di uso in tessuti e cosmetici. I PFAS rientrano nella normativa europea sui POP (inquinanti organici persistenti) in cui sono vietate la produzione e l’immissione sul mercato di alcune molecole appartenenti al gruppo dei PFAS. Tuttavia, in Italia non esiste ancora un divieto completo e i PFAS permangono largamente impiegati, anche se il governo ha recentemente emanato un decreto legge urgente per ridurre i livelli consentiti di PFAS nell’acqua potabile. Gli stati membri UE stanno comunque adottando diverse misure per affrontare il problema dei PFAS. Queste includono il monitoraggio ambientale, la regolamentazione e la ricerca di soluzioni per la loro rimozione dall’acqua e le azioni intraprese variano a seconda della Regione. Alcuni stati membri hanno anche introdotto il divieto di utilizzare PFAS nei materiali a contatto con gli alimenti, come carta e cartone.

Cosa possiamo fare noi cittadini?

E’ importante mantenere una attenta vigilanza e consapevolezza sulle fonti di esposizione quotidiana come prodotti cosmetici, tessuti, pentole e packaging. L’informazione è assolutamente necessaria e importante. I filtri attivi (carbone attivo, resine ioniche, osmosi inversa) sui rubinetti di casa o anche solo le caraffe filtranti sono di estrema importanza per ridurre l’esposizione tramite acqua potabile. Il problema è però lo smaltimento dei filtri. A causa dell’elevata resistenza al calore, i filtri non dovrebbero essere gettati nei rifiuti comuni. C’è anche chi suggerisce di conservare i filtri fino al momento in cui sarà trovato un metodo sicuro per neutralizzare queste sostanze.

Concludendo

I PFAS hanno tutte le caratteristiche di un disastro ambientale e sanitario “silenzioso”: persistenti, tossici, ubiquitari e legalmente contesi. Come l’amianto prima di loro, rappresentano un’eredità tossica che richiede azioni urgenti e condivise. Non è più possibile ignorarli: i PFAS potrebbero davvero rivelarsi l’“amianto del terzo millennio”.

Riferimenti bibliografici

Fenton SE, et al. Per- and Polyfluoroalkyl Substance Toxicity and Human Health Review: Current State of Knowledge and Strategies for Informing Future Research. Environ Toxicol Chem. 2021 Mar;40(3):606-630. doi: 10.1002/etc.4890. Epub 2020 Dec 7. PMID: 33017053; PMCID: PMC7906952.

Zhao Z, Zhou J, Shi A, Wang J, Li H, Yin X, Gao J, Wu Y, Li J, Sun YX, Yan H, Li Y, Chen G. Per- and poly-fluoroalkyl substances (PFAS) accelerate biological aging mediated by increased C-reactive protein. J Hazard Mater. 2024 Dec 5;480:136090. doi: 10.1016/j.jhazmat.2024.136090. Epub 2024 Oct 9. PMID: 39405719.