Forse qualcuno ricorderà il triste caso di cronaca di qualche anno fa: due coniugi veneti morti a pochi giorni di distanza dopo una gita in montagna in cui avevano raccolto quelli che pensavano essere fiori di zafferano, usati per cucinare un saporito risotto alla milanese. L’apparente infarto del marito era stato seguito a breve dal malessere sempre più grave della moglie, ripresentatasi in pronto soccorso pochi giorni dopo il coniuge. La relazione temporale tra i due episodi aveva fatto scattare il sospetto di avvelenamento, confermato dall’autopsia: a uccidere la coppia era stata la colchicina, sostanza tossica contenuta nel Colchicum autumnale o falso zafferano che, purtroppo, è davvero molto simile al più innocuo croco dello zafferano.

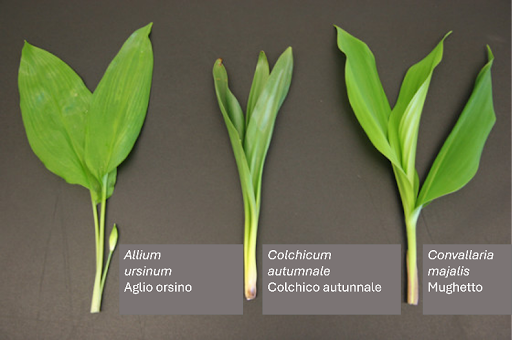

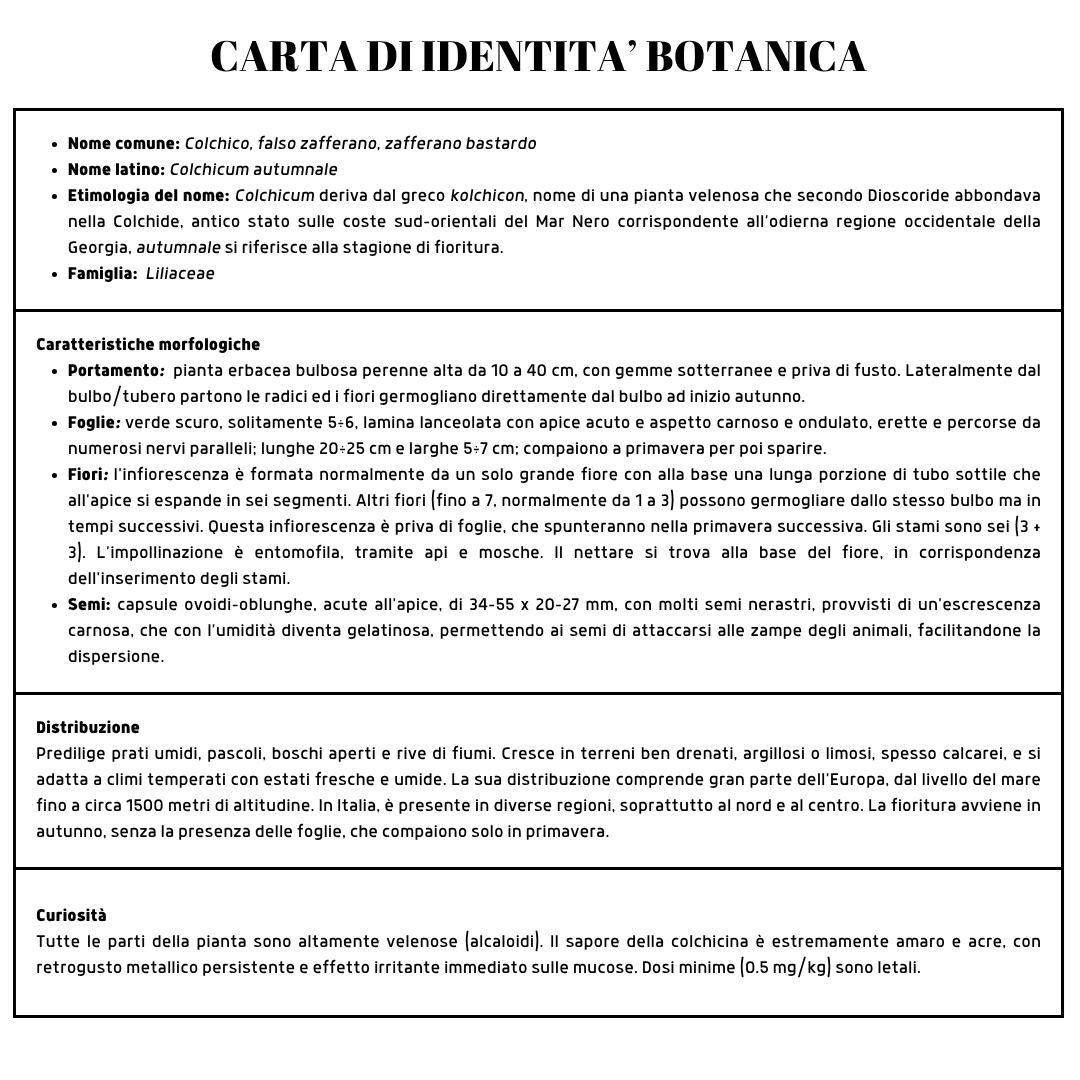

Il colchico, falso zafferano, è una pianta erbacea bulbosa che fiorisce in autunno, da cui la seconda parte del nome, autumnale. Il primo nome, Colchicum, deriva invece dall’antico regno leggendario della Colchide, una regione sul Mar Nero dove sembra che questa pianta fosse particolarmente diffusa. La confusione generata dal riconoscimento del colchico interessa sia il fiore, che può essere confuso con lo zafferano, sia le foglie, molto simili a quelle dell’aglio orsino, che invece è commestibile. Non a caso tutti questi vegetali appartengono alla stessa famiglia, quella delle Liliacee, la stessa, tra l’altro, del mughetto: stesso albero genealogico ma caratteri e usi completamente diversi! Per non incorrere nella stessa triste vicenda del risotto fatale occorre perciò fare molta attenzione durante la raccolta di piante classificate come commestibili e soprattutto evitare il “fai da te”. Per fugare ogni dubbio, si sappia che il colchico presenta sei stami, mentre il fiore dello zafferano ne ha solo tre. Inoltre, al momento della fioritura, il colchico è sprovvisto di foglie e mostra quindi solo il fiore.

Al di là di queste somiglianze che possono risultare molto pericolose anche per una semplice svista, la colchicina contenuta nel falso zafferano è in realtà nota per diverse proprietà medicinali. È uno dei più antichi farmaci di origine naturale (è stata menzionata per la prima volta in un papiro risalente a circa 1500 anni prima di Cristo), usata per secoli come rimedio contro la gotta e come antireumatico in generale. È però solo con gli sviluppi ottocenteschi nel campo della chimica che è stato possibile isolare il principio attivo, la colchicina, tuttora in uso nella medicina contemporanea come farmaco antinfiammatorio e per alcune patologie cardiovascolari. In Italia il suo impiego è approvato per la prevenzione della gotta, per gli attacchi acuti gottosi e per il trattamento della pericardite acuta e ricorrente. Tutti gli altri usi sono considerati “off-label”, termine usato quando il principio attivo viene destinato a situazioni cliniche diverse da quelle per cui è stato autorizzato per via ufficiale. Un esempio recente è stata la pandemia da COVID-19, quando la colchicina è stata sperimentata per contrastare la “tempesta citochinica”, l’uragano infiammatorio che ha determinato il peggioramento se non addirittura la morte di molti pazienti infettati dal virus SARS-CoV-2. Una meta-analisi del 2024, che ha riassunto la letteratura medica relativa a più di 16.000 pazienti affetti da COVID-19, ha dimostrato che questa sostanza ha notevolmente ridotto la mortalità e le complicazioni dell’infezione se confrontata con un placebo o con la terapia standard.

Nella terza età, la colchicina vede il suo impiego soprattutto nel trattamento della gotta, una patologia articolare tipica dell’anziano (nei giovani si manifesta solo in presenza di alterazioni del metabolismo dell’acido urico a carattere ereditario). La causa della gotta è il deposito di cristalli di acido urico a livello articolare, che si verifica quando le concentrazioni di questo metabolita nel sangue superano una certa soglia (una condizione nota come iperuricemia).

Nel passato la gotta era denominata “la malattia dei re” o comunque “dei ricchi”, poiché era spesso associata al frequente consumo di carne, che solo le fasce benestanti della popolazione potevano permettersi. Oggi la causa di questa patologia non è tanto una questione di dieta scorretta, che rimane comunque tra i fattori di rischio, quanto la conseguenza di una serie di condizioni patologiche concomitanti che determinano l’iperuricemia e che tendono ad essere naturalmente più prevalenti nella popolazione anziana. Si tratta, ad esempio, dell’insufficienza renale, dell’obesità, delle malattie cardiovascolari, o del frequente uso di farmaci che possono favorire questa condizione, come alcuni diuretici, prescritti di frequente agli anziani.

Una delle prime articolazioni ad essere coinvolta è tipicamente la prima metatarsofalangea, cioè la base dell’alluce, ma in seguito la malattia può estendersi anche ad altre articolazioni, come il ginocchio, il polso, la caviglia, fino a diventare poliarticolare. L’articolazione reagisce al deposito di acido urico attraverso l’infiammazione, reclutando cellule pro-infiammatorie e inducendole a rilasciare molecole che amplificano il fenomeno in una sorta di circolo vizioso, le citochine. Oltre alla riduzione dell’acido urico circolante, l’obiettivo della terapia, soprattutto in caso di attacchi acuti, è quindi il blocco dell’infiammazione ed è a questo punto che la colchicina entra in gioco.

L’azione della colchicina si concentra infatti soprattutto a livello delle cellule coinvolte nei processi infiammatori, come i globuli bianchi (o leucociti), soprattutto i neutrofili, tra i primi ad essere reclutati nella lotta del nostro organismo verso i patogeni o ad essere coinvolti nell’infiammazione tipica delle malattie reumatiche. Questa predilezione per i neutrofili potrebbe essere considerata un esempio di “furbizia biologica”: questi globuli bianchi sono infatti scarsamente dotati di una molecola chiamata glicoproteina di permeabilità, che permette l’espulsione di varie molecole esterne dopo che queste sono penetrate all’interno della cellula. Inoltre, la colchicina è una piccola molecola lipofila, cioè “si trova bene” a contatto con i grassi o lipidi, i principali costituenti delle membrane cellulari. In pratica, è come se la colchicina “sparasse sulla crocerossa”, non solo penetrando facilmente nelle cellule grazie alla sua natura lipofila, ma prediligendo quelle più disarmate e meno attrezzate per la sua espulsione naturale, come i neutrofili, in cui questo principio attivo può essere rilevato fino a 10 giorni dopo la somministrazione.

- In queste cellule la colchicina si lega alla tubulina, principale componente dei microtubuli che costituiscono lo scheletro cellulare. Poiché questi ultimi sono responsabili non solo del mantenimento della struttura della cellula ma anche della sua mobilità, interazione con altre cellule e riproduzione, gli effetti della colchicina sono molteplici:

- ridotto reclutamento delle cellule infiammatorie dai vasi sanguigni verso i tessuti;

- interferenza con l’assemblaggio dei componenti del cosiddetto “inflammasoma”, un complesso di proteine attivato durante l’infiammazione;

- a dosi più alte, interferenza con la riproduzione cellulare, a tal punto che la colchicina è nota anche per le sue proprietà antitumorali grazie alla sua capacità di bloccare la riproduzione delle cellule maligne.

Per le sue proprietà antinfiammatorie, il ruolo della colcichina sta emergendo anche nella prevenzione e nel trattamento di alcune patologie cardiovascolari al di là della pericardite, dove l’infiammazione è la principale responsabile del meccanismo patologico e per cui c’è un’indicazione specifica all’uso di questa sostanza. In altre parole, potrebbero beneficiare dell’azione antinfiammatoria della colchicina anche quelle patologie dove l’infiammazione non è la prima attrice durante l’evento acuto, ma agisce in modo insidioso nel retroscena, contribuendo, a lungo andare, allo sviluppo finale della malattia. Alcuni esempi sono gli eventi ischemici ricorrenti, dove l’uso della colchicina come prevenzione secondaria, cioè ad evento già avvenuto per ridurre il rischio di un successivo episodio, è stato valutato in quattri principali studi clinici su più di 11.000 pazienti. Complessivamente queste ricerche hanno evidenziato come l’aggiunta della colchicina a basse dosi alla terapia tradizionale basata su statine e antiaggreganti riduce l’incidenza di eventi cardiovascolari maggiori di oltre il 30%. Se il ruolo preventivo della colchicina fosse confermato anche da studi in futuro, si potrebbe addirittura pensare di introdurre sul mercato farmaceutico una singola compressa, una “polipillola”, che include statine, antiaggreganti e colchicina contemporaneamente, una grande comodità per i pazienti e soprattutto per gli anziani che devono spesso tenere a mente una lunga lista di farmaci da assumere durante il giorno.

L’uso della colchicina a basse dosi (0,5-1 mg/giorno) per le patologie indicate è quindi sicuro, a parte qualche effetto collaterale prevalentemente gastrointestinale. A dosi più alte, invece, ad esempio quando si ingeriscono accidentalmente fiori del falso zafferano, la colchicina porta a un vero e proprio avvelenamento e purtroppo l’effetto tossico si sviluppa molto rapidamente (tra i 30 minuti e le 2 ore). Il veloce assorbimento lungo il tratto gastrointestinale dovuto alla lipofilicità della molecola porta inizialmente a dolori gastrici, crampi addominali, nausea, vomito e diarrea con disidratazione. Successivamente, si sviluppano alterazioni ematologiche dovute alla riduzione dei leucociti nel sangue, il che rende l’organismo più suscettibile alle infezioni. La mortalità è piuttosto alta (fino al 30%) e principalmente dovuta ad arresto cardio-circolatorio o shock settico. Il colchico è un po’ come la mela di Biancaneve, apparentemente innocuo e del tutto simile, se non quasi uguale, al croco dello zafferano, ma che nasconde una tossicità pericolosa, un aspetto da ricordare ogni volta che si avrà voglia di un bel piatto di risotto allo zafferano “fai da te”.

Riferimenti bibliografici

Elshiwy K, Amin G, Farres M et al., The role of colchicine in the management of COVID-19: a Meta-analysis. BMC Pulmonary Medicine 2024;24(1):190. doi: 10.1186/S12890-024-03001-0

Imazio M, Brucato A. Dieci quesiti in tema di colchicina come “nuovo” farmaco cardiovascolare. Giornale Italiano di Cardiologia 2021;22(7):536-543. doi: 10.1714/3629.36104

La Pira R, Falso zafferano (Colchicum autumnale) fa un’altra vittima. Il Fatto Alimentare 2021.

Scheda completa dell’erba – Colchico, Erbeofficinali.org 2025.

Scheda IPFI, Acta Plantarum Colchicum autumnale. Actaplantarum.org 2025.

Vrachatis D, Giannopoulos G, Giotaki S et al., Impact of colchicine on mortality in patients with COVID-19: A meta-analysis, Hellenic Journal of Cardiology 2021;62(5): doi: 377. 10.1016/J.HJC.2020.11.012