Bastoncini legnosi da mordicchiare, rotelle gommose che hanno addolcito l’infanzia di molti, lucide pasticche nere da lasciar sciogliere in bocca, caldi infusi da sorseggiare in inverno. Ma anche polvere per insaporire i risotti dei grandi chef o additivo per aromatizzare le sigarette. La liquirizia si presenta in molteplici forme ed è apprezzata per il suo caratteristico sapore amarognolo e balsamico. Ricorda l’anice e il finocchio, ma con una punta dolce che la rende utilizzabile anche come dolcificante naturale: la sua dolcezza è infatti dalle 50 alle 100 volte superiore a quella del saccarosio.

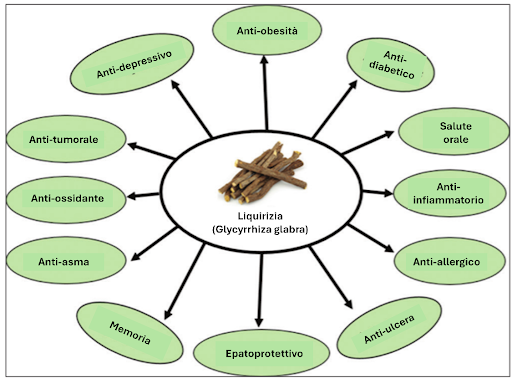

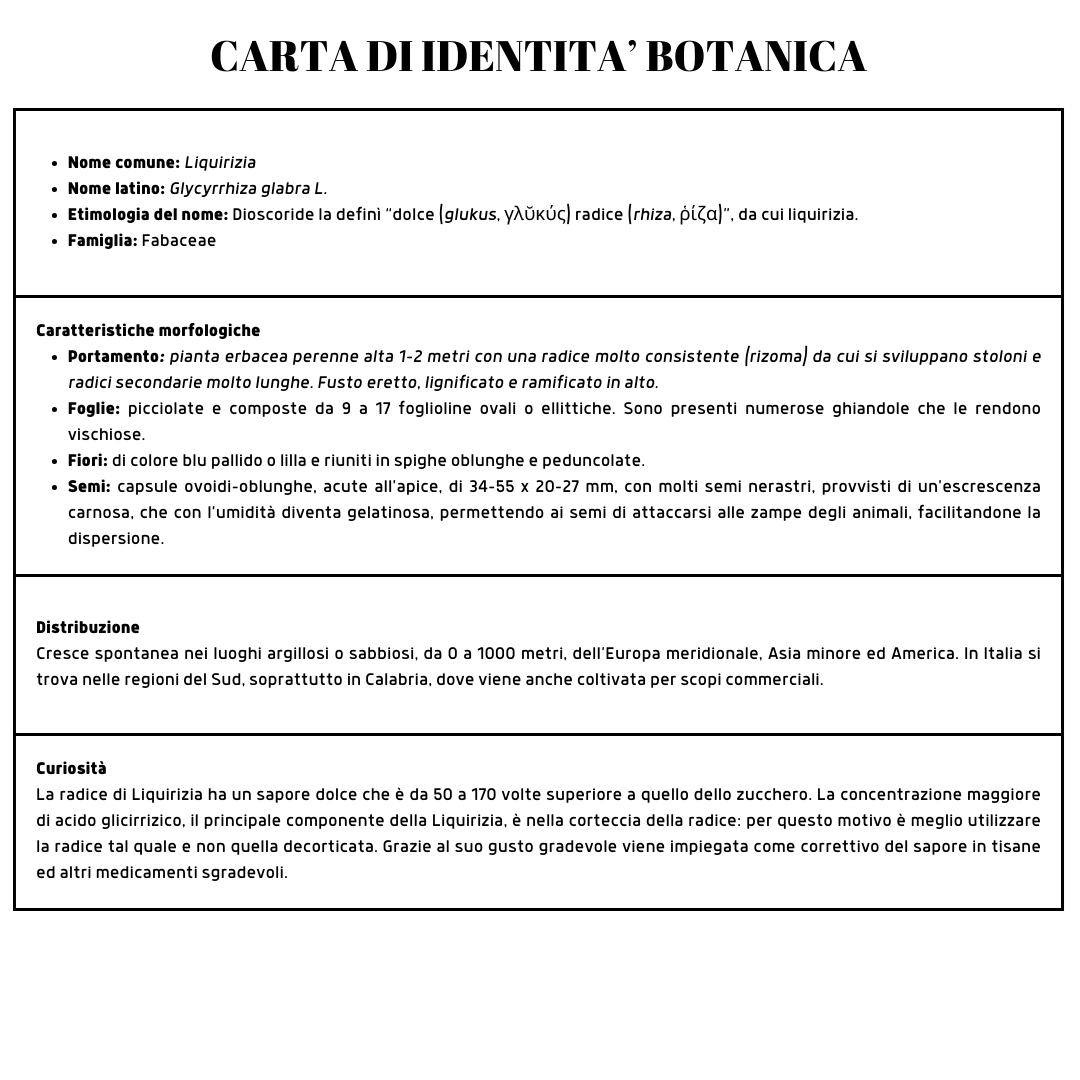

È proprio questa caratteristica ad averle valso il nome di “dolce radice”, dal greco glukus (γλῠκύς, dolce) e rhiza (ῥίζα, radice), termine che nel tempo si è trasformato in “liquirizia”. Il nome le fu attribuito dal medico e botanico greco Dioscoride, segno che le sue proprietà erano già note nell’antichità. In realtà, la liquirizia era conosciuta ancor prima: il più antico testo di medicina tradizionale cinese, attribuito a Sheng Nong, la citava come rimedio per la tosse, i disturbi del fegato e le intossicazioni alimentari.

La Glycyrrhiza glabra è una pianta erbacea perenne della famiglia delle Fabacee (o Leguminose). I suoi frutti sono veri e propri legumi racchiusi in baccelli, ma gli estratti utilizzati in cucina e in fitoterapia si ricavano dal fusto sotterraneo, il rizoma. Da questa parte della pianta, una volta essiccata, si ottengono anche i celebri bastoncini dal sapore intenso e inconfondibile.

Dolce sì, ma non troppo

La liquirizia sembra possedere un effetto antidiabetico, rivelandosi un potenziale alleato soprattutto nella terza età. In questa fase della vita, infatti, la capacità dell’organismo di tollerare gli zuccheri tende a ridursi fisiologicamente, in particolare se si aggiungono altri fattori di rischio metabolici come il sovrappeso.

Parliamo del diabete di tipo 2, storicamente definito “diabete dell’anziano”. Una definizione che oggi non rispecchia più la realtà: i dati epidemiologici degli ultimi anni mostrano un incremento significativo di casi anche tra i giovani adulti e persino tra gli adolescenti, complice il diffondersi di stili di vita sedentari e diete squilibrate.

A differenza del diabete di tipo 1 – una patologia autoimmune in cui il pancreas non produce insulina perché aggredito dal sistema immunitario – nel diabete di tipo 2 la produzione di insulina inizialmente è conservata. Il problema principale riguarda la resistenza delle cellule a utilizzare il glucosio, che rimane quindi in circolo nel sangue.

Un ruolo chiave è svolto dall’accumulo di grasso viscerale. Non si tratta solo della classica “pancetta”, ma di un tessuto adiposo più profondo che avvolge gli organi interni. Questo deposito, infatti, rilascia molecole pro-infiammatorie che peggiorano la tolleranza al glucosio. Nelle fasi iniziali il pancreas compensa producendo più insulina, e in questo stadio il diabete può essere ancora controllato con cambiamenti nello stile di vita. Col tempo, però, l’eccessivo lavoro porta all’esaurimento della funzione pancreatica, rendendo necessario il trattamento con insulina.

Ed è qui che entra in gioco la liquirizia. Studi su modelli animali hanno evidenziato che diversi composti isolati da questa pianta esercitano effetti antidiabetici, soprattutto nelle fasi precoci della malattia. La glabridina, ad esempio, favorisce l’espressione sulla membrana cellulare di una proteina che trasporta il glucosio, facilitandone l’ingresso nelle cellule e riducendo la glicemia. In modo simile, l’amorfrutina e il licocalcone E (Lic E) attivano un recettore (PPARγ) coinvolto nel metabolismo di grassi e carboidrati, stimolando la differenziazione degli adipociti e aumentando la capacità dell’organismo di utilizzare il glucosio. Questo meccanismo produce un chiaro effetto anti-iperglicemico, poiché il glucosio viene indirizzato ai tessuti periferici per generare energia immediata o per formare riserve a lungo termine.

Anche i flavonoidi della liquirizia contribuiscono al bilancio energetico, stimolando la beta-ossidazione dei grassi e riducendo la lipogenesi, cioè la formazione di nuovo tessuto adiposo.

Liquirizia per la salute orale

Un ulteriore ambito in cui la liquirizia mostra potenziale interesse è la salute del cavo orale negli anziani, in particolare nei pazienti con patologie renali. In chi si sottopone a dialisi è infatti molto diffusa la xerostomia, ossia la sensazione di secchezza della bocca. Si stima che ne soffra oltre il 60% dei pazienti dializzati. Non si tratta soltanto di un fastidio, ma di un problema che può causare lesioni della mucosa, difficoltà a tollerare le protesi dentarie, problemi di masticazione e alitosi, con conseguenze negative anche sulla qualità della vita e sulle relazioni sociali.

Le soluzioni disponibili non sono sempre efficaci o pratiche. La saliva artificiale non incontra grande favore tra i pazienti. Le gomme da masticare, utili a stimolare il flusso salivare, non sono adatte a chi porta dentiere o presenta difficoltà di masticazione. La pilocarpina, farmaco che stimola le ghiandole salivari, può avere effetti collaterali indesiderati come sudorazione, lacrimazione e disturbi visivi. Anche l’elettrostimolazione delle ghiandole salivari è stata proposta, ma richiede sedute specialistiche e non rappresenta quindi una soluzione facilmente integrabile nella vita quotidiana.

In questo contesto la liquirizia potrebbe offrire un’alternativa più semplice ed efficace. Il suo impiego avverrebbe infatti sotto forma di risciacqui orali, simili a un normale collutorio, una pratica già nota nella medicina tradizionale cinese. Uno studio condotto a Taiwan su tre gruppi di circa 40 soggetti con età media di 60 anni ha fornito risultati interessanti. Un gruppo non ha seguito alcun trattamento, un secondo ha effettuato risciacqui solo con acqua e un terzo ha utilizzato un collutorio a base di acqua e concentrato di liquirizia, tre volte al giorno dopo i pasti principali.

I risultati hanno mostrato che sia l’acqua sia la liquirizia miglioravano il flusso salivare oggettivamente misurato. Tuttavia, solo il collutorio a base di liquirizia ha ridotto in modo significativo la percezione soggettiva di secchezza orale. Questo effetto potrebbe essere legato al naturale sapore dolce della liquirizia e alla sua capacità di stimolare i recettori del gusto, favorendo così la produzione di saliva.

Un risultato di rilievo, soprattutto considerando che, nella terza età e nelle patologie croniche, la percezione della qualità della vita può essere tanto importante quanto la gestione del problema fisico in sé.

Un’alleata anti-cancro

Come molti altri flavonoidi di origine vegetale, anche quelli contenuti nella liquirizia – insieme alle sue saponine triterpenoidi, come l’acido glicirrizico – hanno mostrato potenziali proprietà antitumorali.

Uno dei principali meccanismi d’azione è l’attività antiossidante, che contribuisce a prevenire la trasformazione di una cellula sana in cellula maligna. Ma non è l’unico. Diversi estratti di liquirizia si sono rivelati capaci di arrestare il ciclo cellulare, che nelle cellule tumorali procede in modo accelerato; di promuovere l’apoptosi, cioè la morte programmata delle cellule danneggiate; e di inibire la migrazione cellulare, il processo che porta alla formazione delle metastasi.

Alcuni composti della liquirizia sembrano inoltre ostacolare i meccanismi con cui le cellule tumorali sviluppano resistenza alla chemioterapia. Ad esempio, sono in grado di interferire con la produzione di proteine che “espellono” i farmaci dalla cellula, riducendone l’efficacia.

Le molecole studiate sono numerose: oltre all’acido glicirrizico, figurano flavonoidi come licocalcone A, B ed E, liquiritigenina, isoliquiritina, isoangustone A e licoricidina, ma anche fenoli come il glicirolo e il licocumarone. L’elenco è lungo e testimonia la ricchezza chimica di questa pianta.

Questi effetti sono stati osservati sia su colture cellulari sia su modelli animali. Va però precisato che la maggior parte delle ricerche si trova ancora in una fase preclinica e non riguarda studi condotti sull’uomo. Per questo la liquirizia non può essere considerata un nuovo farmaco chemioterapico. Tuttavia, potrebbe avere un ruolo complementare, affiancandosi ai trattamenti oncologici tradizionali per potenziarne l’efficacia e ridurre i fenomeni di resistenza.

Attenzione alla pressione

Durante le giornate più afose dell’estate può capitare che la pressione arteriosa si abbassi improvvisamente, causando spossatezza e una sensazione di scarsa reattività. Oltre ai rimedi più noti – come bere molta acqua, indossare abiti leggeri e traspiranti ed evitare le ore più calde – tra le soluzioni naturali tradizionali compare spesso la liquirizia, nota per la sua capacità di far aumentare la pressione.

Nei paesi arabi, ad esempio, la liquirizia è l’ingrediente principale di una bevanda popolare chiamata sūs, venduta per strada da ambulanti vestiti con abiti variopinti e cappelli decorati con piccoli sonagli. Il loro richiamo – “erq sūs, yā ḥarranīn” (“Liquirizia, o accaldati!”) – suggerisce proprio l’idea di una bevanda rinfrescante, capace di alleviare gli effetti del caldo. Un collegamento, dunque, con la pressione arteriosa in qualche modo esiste, ma è importante fare chiarezza per evitare luoghi comuni.

Non è la liquirizia in sé, infatti, ad avere questo effetto, bensì l’acido glicirrizico in essa contenuto. La sua azione dipende dalla quantità e dalla durata dell’assunzione. Per dare un’idea, una comune rotella di liquirizia contiene meno dello 0,5% di principio attivo. Inoltre, l’aumento della pressione non è immediato: l’effetto compare solo dopo un’assunzione costante e prolungata, quando l’acido glicirrizico interferisce con i sistemi che regolano l’equilibrio idro-elettrolitico del nostro organismo.

Il meccanismo è particolare ma ben documentato. Normalmente un enzima chiamato 11β-idrossisteroide deidrogenasi di tipo 2 trasforma il cortisolo nella sua forma inattiva, il cortisone. L’acido glicirrizico inibisce questo enzima, impedendo la conversione. Di conseguenza, il cortisolo resta attivo e stimola i recettori dei mineralocorticoidi, che controllano ritenzione idrica e pressione arteriosa. Questo porta a una condizione nota come “sindrome da eccesso apparente di mineralocorticoidi”: non vi è realmente un aumento di questi ormoni, ma l’effetto è simile. Il risultato pratico è una maggiore ritenzione di acqua e sodio, un incremento del volume dei liquidi circolanti e, infine, un aumento della pressione arteriosa.

Si tratta, tuttavia, di un processo che richiede dosi adeguate e tempi prolungati di consumo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità indica che un’assunzione quotidiana di circa 100 mg di liquirizia – pari a un cucchiaino raso di polvere – non comporta particolari rischi. È quindi fondamentale conoscere i potenziali effetti a lungo termine e moderarne il consumo, soprattutto nelle persone che soffrono già di ipertensione.

Come molte piante medicinali, anche la liquirizia ha una “doppia faccia”: può offrire benefici, ma va utilizzata con consapevolezza. Informarsi sulle sue proprietà è il primo passo per apprezzarla in modo equilibrato e responsabile.

Riferimenti bibliografici

Riferimenti bibliografici

af Geijerstam P, Joelsson A, Rådholm K, Nyström FH. A low dose of daily licorice intake affects renin, aldosterone, and home blood pressure in a randomized crossover trial. Am J Clin Nutr. 2024;119(3):682-691. doi:10.1016/j.ajcnut.2024.01.011

Erbecedario. Liquirizia pianta: benefici, proprietà, usi, effetti Glycyrrhiza Glabra. Erbecedario. Accessed August 15, 2025. https://www.erbecedario.it/it/liquirizia

Noreen S, Mubarik F, Farooq F, Khan M, Khan AU, Pane YS. Medicinal Uses of Licorice (Glycyrrhiza glabra L.): A Comprehensive Review. Open Access Maced J Med Sci. 2021;9(F):668-675. doi:10.3889/OAMJMS.2021.7526

Tang ZH, Li T, Tong YG, et al. A Systematic Review of the Anticancer Properties of Compounds Isolated from Licorice (Gancao). Planta Med. 2015;81(18):1670-1687. doi:10.1055/S-0035-1558227,

World Health Organization. Evaluation of Certain Food Additives : Sixty-Third Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. World Health Organization; 2005.

Yu IC, Tsai YF, Fang JT, Yeh MM, Fang JY, Liu CY. Effects of mouthwash interventions on xerostomia and unstimulated whole saliva flow rate among hemodialysis patients: A randomized controlled study. Int J Nurs Stud. 2016;63:9-17. doi:10.1016/J.IJNURSTU.2016.08.009

Riferimenti bibliografici

Riferimenti bibliografici